Unsere Oberlausitz ist ein Markgraftum. Historisch belegt – anzuzweifeln gibt es da nichts. Doch wer waren die dazugehörigen Grafen? Einige schwören Stein und Bein, der Erste von ihnen sei Graf Gero gewesen. Ob das stimmt, dazu müssen wir uns den Mann und die Zeit, in der er lebte, genauer ansehen.

Gero – der erste Markgraf der Oberlausitz?

Gero und das Glück der hohen Geburt

Gero in zeitgenössischer Kleidung (Foto Acoma, Wikipedia)

Wann Gero, auch genannt Gero I. bzw. Gero der Große, zur Welt kam, wissen die Historiker nicht. Gestorben ist er jedenfalls am 20. Mai anno 965 zu Gernrode. In der dortigen von ihm selbst gestifteten Kirche St. Cyriakis steht noch heute sein Sarkophag. Wer möchte, kann ihn daselbst gern besuchen. Ob verehrt oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Wie viele seiner herrschenden Zeitgenossen war er nämlich kein Feiner – wir werden es gleich sehen. Dass er zur damaligen Elite gehörte, lag schon im Glück seiner hohen Geburt, denn er entstammte einem angesehenen ostsächsischen Adelsgeschlecht. Sein Vater Thietmar agierte als Vertrauter des sächsischen Herzogs sowie späteren ostfränkischen Königs Heinrichs I., die Mutter Hildegard war verwandt mit dessen Erstgeborenen und der ältere Bruder ehelichte die Halbschwester Heinrichs I.. Voraussetzungen also, die eine steile „Karriere“ begünstigten. Anders dagegen sein privates Glück. Über Geros Nachkommen aus der Ehe mit einer gewissen Judith wissen wir wenig. Nur, dass vermutlich alle Söhne bereits zu seinen Lebzeiten verstarben.

Geros Aufstieg

Geros Aufstieg begann im Anschluss an die Ära Heinrichs I.. Nachdem dieser 936 verstorben war, übernahm Otto I. das Zepter im Ostfrankenreich. Offenbar hatte er große Erwartungen an Gero und erhob ihn um 940 zum Markgrafen. Obwohl Gero Land westlich von Magdeburg und im nordthüringischen Raum besaß, war der Titel aber neuesten Forschungen zufolge an kein Amtsgebiet gebunden. Mit ihm gingen lediglich die Aufwertung des Grafentitels und daraus folgend höhere Befugnisse einher. Und die erhielt er auch! Otto I. vertraute ihm die Verwaltung der von seinem Vorgänger tributpflichtig gemachten Slawengebiete östlich der Elbe und Saale an. Damit hatte Gero ein riesiges, von unterschiedlichen Stämmen bewohntes Gebiet zwischen Ostsee und Erz- bzw. heutigem Lausitzer Gebirge zu kontrollieren.

Geros Vorgehen – rücksichtslos und brutal

Kampfdarstellung: Slawische Krieger gegen fränkische Soldaten. (Adobe Stock)

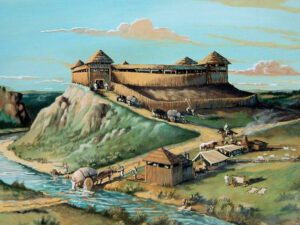

Slawischer Burgwall im Skalatal bei Löbau, Gemälde Michael Franke

Markgraf Gero führte dieses Amt von seinem im Raum Magdeburg gelegenen Wirtschaftshof. Allerdings dürfen wir uns das nicht so vorstellen, dass er die Slawengebiete militärisch besetzt hielt. Dazu fehlten ihn um die Zeit der 940er Jahre die notwendigen Truppen. Seine Aufgaben umfassten eine begrenzte Kontrolle sowie das Eintreiben von Abgaben. Allein das war schwierig genug. Zwar hatte zum Beispiel bereits Heinrich I. einen Weg (Strada Antiqua Lusatiae) ins Milzenerland (heute Oberlausitz) geschlagen, doch klappen mit dem Tribut wollte es nie so recht. Ähnlich der Varusschlacht 9 n. Chr., kannten die Slawen ihre Wälder und heizten den fränkischen Soldaten kräftig ein. Stets aufs Neue musste sich Gero etwas einfallen lassen. Er arbeitete sehr facettenreich, vor allem rücksichtslos und brutal. Er verhandelte, flocht Intrigen, startete Strafaktionen und schreckte selbst vor heimtückischen Morden nicht zurück. Unter anderem lud er einmal 30 slawische Stammesfürsten zu einem Festmahl ein und ließ sie, als sie benebelt vom Wein und schlaftrunken am Tisch hingen, in der Nacht niedermetzeln.

Von dieser Zeit erzählt eine schöne und zu Herzen gehende Geschichte. Ich habe sie neu verarbeitet und unter dem Titel „Hanka und Hatto – eine unsterbliche Liebe“ im Buch „Der Tiger von Sabrodt“ für meine Leser aufgeschrieben. Sie erhalten es in allen Buchhandlungen sowie auf einschlägigen Portalen im Internet.

Die Ortenburg in Bautzen, ehemalige Hauptburg der Milzener. (Adobe Stock)

Gero - Markgraf der Oberlausitz?

Seine Vorgehensweisen brachten Gero bald in Misskredit. Bei den Slawen ohnehin verhasst, kam es später auch zur Entfremdung zwischen ihm und dem König. Kaum, dass er weiter erwähnt wurde, blieb er bis zu seinem Tod jedoch im Amt. Als erster Markgraf der Oberlausitz kann er trotzdem nicht gelten. Weder war er direkter Landesherr, noch gab es seinerzeit eine Oberlausitz. Allgemein sprach man vom Milzenerland, später vom Gau Milsca, nachdem 990 Markgraf Ekkehard I. von Meißen die Milzener erstmals unterworfen hatte. Aber da war Gero I. bekanntlich schon 25 Jahre tot.

Der andere Gero

Der Vollständigkeit halber und damit es keine Verwechslung gibt, will ich erwähnen, dass es hinsichtlich Lausitzer Gefilde einen zweiten Gero gab. 970 als einziger Sohn des Meißner Markgrafen Thietmar I. geboren, war er ein Großneffe von Gero I.. Nach dem Tod seines Vaters trat er im Jünglingsalter dessen Nachfolge im Serimunt und Schwabengau (Gebiete im heutigen Sachsen-Anhalt) an. Rasch gelang es ihm, seinen Machtbereich auszuweiten. Ab 992 ist er als Graf vom Hassegau (Gebiet zwischen Mansfeld, Naumburg und Halle) sowie ab 993 als Markgraf der Mark Lausitz belegt. Allerdings umfasste diese Mark nur das Areal der heutigen Niederlausitz. In zahlreiche Polenfeldzüge verwickelt, fiel er 1015 bei Krossen an der Oder und wurde im Kloster Nienburg an der Saale beigesetzt. Markgraf der Oberlausitz war auch er nie.